거대한 빌딩 숲 사이, 기찻길 옆 오막살이처럼 남겨진 낡은 동네. 기차 건널목 경고음 소리를 따서 ‘용산 땡땡거리’라 불리던 이곳은, 화려한 용산의 마천루 속에 고립된 섬과 같다. 기차가 지나가면 대화는 멈추고, 가난한 기침 소리는 묻힌다. 삶의 한복판을 가르는 폭력적인 소음 앞에서도 사람들은 밥을 먹고 사랑을 한다. 부서진 기타와 철거 예정 딱지가 붙은 담벼락, 그곳엔 치열한 ‘버팀’이 있다.

Project: 골목길 아카이빙 매거진 <잼이路> Vol.2

Location: 서울시 용산구 이촌동·한강로 일대 (백빈건널목 주변)

Concept: 소음과 파괴 앞에서의 연민과 기록

Format: 920mm X 160mm Accordion Fold (병풍 접지 / 12p)

Credit: Publisher 엄턴구리 / Editor 노갱, 삐딱진택진, 엄턴구리, LHAMO

Period: 2015. 2 발

빌딩 숲 사이의 섬, 굉음이 덮지 못한 삶

[Editor’s Note] 기차 소리가 들리면, 우리는 잠시 대화를 멈춰야 한다.

“길 위에 있다. 그 길을 걷는다. 사소한 관찰은 낱말이 되고, 소소한 탐닉으로 이야기는 시작된다.”

서울의 중심 용산, 화려한 주상복합 빌딩 숲 사이에 시간이 멈춘 섬이 있다. 기차가 지날 때마다 “땡땡”거리는 경보음이 울린다고 하여 ‘땡땡거리’라 불리던 곳. 2015년 겨울, 이곳은 영하의 온도보다 더 싸늘한 재개발의 한파에 있었다. <잼이路>는 사라지기 직전의 이 위태로운 거리를 찾아가, 굉음 속에서도 치열하게 이어지던 삶의 소리를 기록하고자 했다.

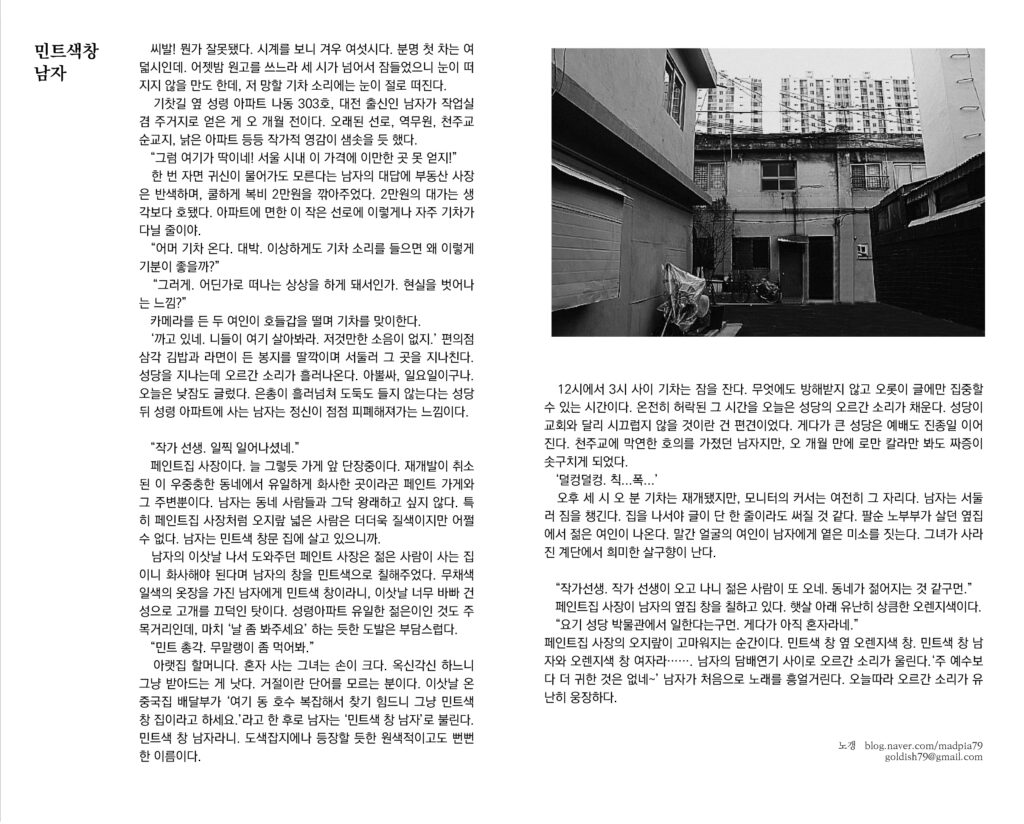

고개를 들면 한국에서 가장 비싼 주상복합 아파트가 하늘을 찌를 듯 솟아있다. 그리고 그 시선을 그대로 내리면 낡은 슬레이트 지붕과 금 간 담벼락이 다닥다닥 붙어 있는 풍경이 보인다. 거리의 배경음악은 낭만적인 재즈가 아니라, 수시로 지나는 기차의 ‘굉음’이었다. 그리고 우리가 주목한 것은 그 소음 뒤에 숨겨진 ‘침묵과 온기’이다. 기차 소리에 맞춰 가난한 기침을 뱉어내고, 시끄러운 경보음 사이로 안부를 묻는 사람들. 우리는 이 마을이 ‘개발되어야 할 낙후된 곳’이 아니라, ‘누군가의 치열한 삶이 박제된 현장’으로 기억되길 바랬다.

[Archive] 굉음이 삼킨 말들, 침묵이 전한 온기

굉음의 기록: 소음이 삶을 침범할 때

이곳에서 소리는 폭력인 동시에 삶의 일부이다. 기차가 지나가면 대화가 끊기고, 잠이 깨며, 생각이 흩어진다. 그리고 주민들은 그 소음과 함께하는 법을 터득한다. 이 섹션에는 땡땡거리의 청각적 풍경을 따라가며 굉음과 공존하는 삶의 방식을 사유한 글들을 모았다.

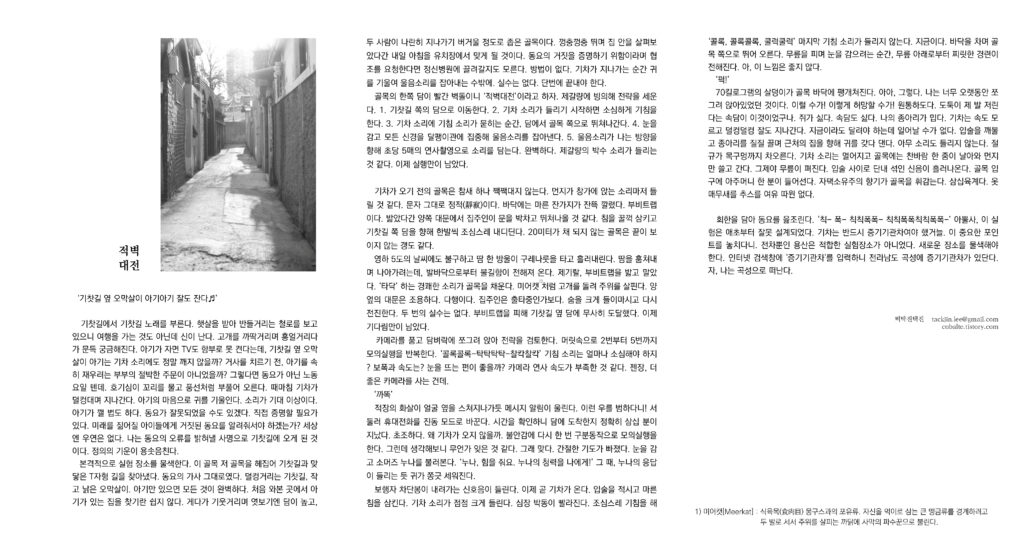

<적벽대전>

에디터는 “기찻길 옆 오막살이 아기아기 잘도 잔다”라는 동요의 진위를 증명하겠다는 기묘한 사명감으로 기찻길에 선다. 골목의 빨간 벽돌 담을 ‘적벽’에 비유하고, 스스로를 제갈량에 빙의시키는 유머러스한 서술 속에 날카로운 관찰이 숨어 있다. “굉음은 나의 가난한 기침 소리를 완벽하게 은폐해 주었다.” 이 문장은 소음이 단순한 폭력이 아니라 때로는 은신처가 될 수 있음을 보여준다. 말하기 싫은 대답을 기차에게 떠넘기는 주민들의 불문율, 그것은 소음과 체결한 일종의 생존 협약이다.

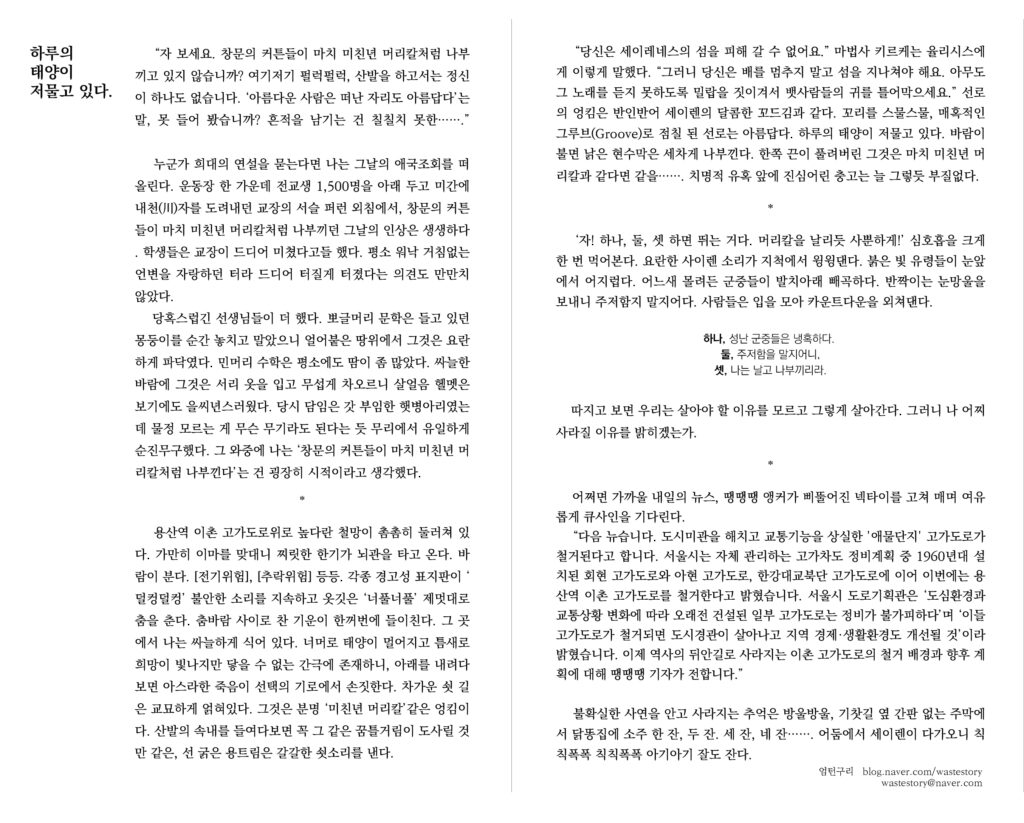

<하루의 태양이 저물고 있다>

고가도로 위 촘촘히 둘러쳐진 철망, 덜컹거리는 경고 표지판, 너풀거리는 옷깃. 에디터는 이 혼란스러운 풍경을 ‘미친년 머리칼 같은 엉킴’이라 명명한다. “선로의 엉킴은 반인반어 세이렌의 달콤한 꼬드김과 같다.” 도시 미관을 해친다는 이유로 철거되는 고가도로 앞에서, 에디터는 사라지는 것들의 이유를 묻지 않는다. “따지고 보면 우리는 살아야 할 이유를 모르고 그렇게 살아간다. 그러니 어찌 사라질 이유를 밝히겠는가.” 존재와 소멸에 대한 철학적 사유가 담담하게 스며든 글이다.

파편의 기록: 부서진 꿈의 사물들

골목 구석구석에는 주인을 닮은, 혹은 시대를 닮은 사물들이 놓여 있다. 그것들은 말이 없지만, 들여다보면 한 시대의 욕망과 좌절이 고스란히 새겨져 있다. 이 섹션에는 땡땡거리에서 발견한 사물들을 통해 개발과 좌절의 역사를 읽어낸 글들을 모았다.

<푸른 기타>

반토막 난 채 버려진 푸른색 기타의 1인칭 시점으로 서술되는 이 글은 한강 르네상스의 허망한 결말을 응축한다. “르네상스라더니, 문화부흥이라더니, 침략전쟁이었다.” 2007년 희망을 품고 기타를 샀던 남자는 6년간 집을 팔 수도 살 수도 없는 채 표류하다, 결국 술에 취해 기타로 집을 친다. 깡. 깡. 깡. 깡. 거창한 구호 아래 부서진 개인의 꿈을 사물의 목소리로 증언하는 이 글은, 재개발 서사의 이면을 날카롭게 포착한다.

<대단히 건국스런 이야기>

골목에 쌓인 플라스틱 우유 박스에서 에디터는 이모의 삶을 소환한다. 가세가 기운 집안의 장녀로서, 한량에게 시집가 먹고살기 위해 거칠 것 없이 오토바이를 몰던 여성. “뒤로는 산처럼 쌓인 박스들이 위태위태하기만 한 인생이었다.” 광란의 질주 끝에 다친 팔의 고통, 이모의 등에서 식어버린 땀의 축축함. 우유 박스라는 평범한 사물이 치열한 노동의 탑으로, 한 시대 여성의 생존기로 변환되는 순간이다.

색채의 기록: 회색 폐허 속에 핀 색깔

흑백의 톤이 지배적인 이 마을에도 드문드문 색깔은 존재한다. 그것은 절망 속에서도 피어나는 ‘관계의 희망’이다. 이 섹션에는 삭막한 기찻길 마을에서 발견한 온기와 연결의 순간들을 모았다.

<민트색 창 남자, 오렌지색 창 여자>

재개발이 취소된 우중충한 동네, 유일하게 화사한 페인트 가게. 에디터는 기찻길 옆 성령 아파트로 이사 온 남자의 시점을 빌려 소음과 고독, 그리고 작은 설렘을 그려낸다. “까고 있네. 니들이 여기 살아봐라. 저것만한 소음이 없지.” 관광객의 낭만과 주민의 현실 사이 괴리를 날카롭게 짚으면서도, 민트색 창 옆에 오렌지색 창이 생기는 순간의 미묘한 떨림을 놓치지 않는다. 삭막한 기찻길 옆에서도 로맨스는 피어난다.

<낡은 베름빡에 알전구>

막다른 골목, 화장실을 비추는 노란 알전구 두 개. 에디터는 이 초라한 백열등에서 ‘등대’를 본다. “노랗고 포근한 빛이 골목에 낮게 깔린다.” 급한 용무를 해결하고 나오는 젊은 남자와 눈이 마주친 순간, 짜증 대신 쑥스러운 미소가 오간다. 거창한 서사 없이 짧은 스케치로 마무리되지만, 그 안에 이 골목 특유의 수줍은 온기가 담겨 있다. 누군가를 위해 켜둔 작은 불빛, 그것이 땡땡거리가 살아남은 이유일지도 모른다.

흑백의 기록과 지도

<잼이路> Vol.2는 철저히 ‘다큐멘터리’의 화법을 따랐다. 920mm 길이로 펼쳐지는 아코디언 북(Accordion Fold)은 좁고 긴 기찻길의 선형(線形)을 따라 펼쳐지는 골목의 호흡을 끊지 않고 한 숨에 담아내기 위함이다. 접혀 있을 땐 한 손에 들어오는 핸드북이지만, 촤르륵 펼치면 920mm에 달하는 긴 길이 된다. 독자가 이 종이를 양손으로 길게 펼쳐 들었을 때, 기찻길을 따라 늘어선 골목의 공간감이 손끝에 전해지길 바랐다.

재개발의 위기 속에 놓인 공간의 쓸쓸함과 그 안의 삶의 무게는 컬러를 배제한 흑백 사진을 사용하여 담담하게 표현했다. 친 입자감의 흑백 톤은 시간이 멈춘 땡땡거리의 적막하고도 처연한 정서를 대변한다. 화려한 색채를 뺀 이유는 창간호와 같다. 독자가 자신의 감상으로 그 여백을 채색하기를 바라기 때문이다.

복잡하게 얽힌 기찻길 주변의 골목을 기록하기 위해 별도의 삽지 지도(Insert Map)를 제작하였다. ‘맛없는 기사식당’, ‘이촌동의 숨은 커피명소’ 등 에디터가 발로 뛴 정보들이 지도 위에 꼼꼼하게 박제된다. 병풍처럼 펼쳐지는 본문과 함께 지도를 펼치면, 마치 실제로 백빈건널목 주변을 걷는 듯한 감각이 손끝에 전해질 것이다.

사라지지 않은 것들, 변주된 기억

거리에는 두 가지 소리가 공존했다. 귀를 막아도 뚫고 오는 폭력적인 굉음과 그 사이로 새어 나오는 희미한 숨소리, 2015년 겨울, 우리가 용산 기찻길에서 채집한 것은 후자였다. 기차가 지나갈 때마다 대화는 강제로 중단된다. 그리고 그 찰나의 침묵 속에서 사람들은 오히려 서로의 존재를 더 선명하게 감각했다. 굉음이 삼킨 말들은 낡은 담벼락에 스며들어 이끼처럼 자라 났다. 그곳에서는 기차 소리가 들리면, 잠시 대화를 멈춰야 했다. 우리는 이 마을이 곧 사라질 것이라 보았다. ‘땡땡’거리던 경보음도, 골목을 채우던 밥 짓는 냄새도 머지않아 고층 빌딩의 그림자에 묻힐 것이라 속단하며 조급해 했다.

그러나 10년이 지난 2026년, 땡땡거리는 여전히 그 자리에서 숨을 쉬고 있다. 고개를 들면 여전히 마천루가 하늘을 찌르고, 시선을 내리면 낡은 슬레이트 지붕과 금 간 담벼락이 다닥다닥 붙어 있다. 백빈건널목의 경보음은 하루 300회 이상 울려 퍼지고, 낡은 방앗간과 국수 가게는 여전히 영업 중이다. 만 변한 것은 사이사이 들어선 감각적인 카페와 와인 바의 존재다.

자연히 골목을 바라보는 시선도 달라졌다. 2015년 우리가 ‘소멸을 앞둔 공간’이라 기록했던 이곳은 이제 드라마 <나의 아저씨> 촬영지로, 레트로 감성의 핫플레이스로, 외국인 관광객이 찾는 명소로 거듭났다. 박동훈(이선균)과 이지안(아이유)이 함께 걷던 길, 두 사람이 소주를 마시던 술집도 골목 어딘가에서 드라마의 추억을 전한다. 철거의 위기 속에 위태롭던 거리가 나름의 방식으로 존재의 명맥을 이어오고 있다는 사실이 경이롭다.

인근의 용리단길은 아모레퍼시픽, 하이브 등 대기업 사옥이 들어서며 MZ세대의 성지가 되었다. 신용산역에서 삼각지역까지 이어지는 450m의 거리는 세계 각국의 음식을 맛볼 수 있는 ‘모자이크 스트리트’로 변신하며 연매출 2,400억 원을 넘기는 거대 상권으로 성장했다. 그 화려한 거리에서 고개를 조금만 돌리면, 빛바랜 사진 속에서 튀어나온 듯한 땡땡거리가 여전히 숨을 쉬고 있다. 한옥 지붕 아래 자리한 와인 바, 세월의 감성에 현대의 맛을 덧칠한 카페들이 오래된 방앗간, 국수 가게와 나란히 서 있다. 그것은 ‘보존’도 ‘개발’도 아닌, 시간이 만들어낸 기묘한 공존이다.

하루에도 수 많은 외지인들이 마천루 사이 움푹 패인 이곳에 사진을 찍으러 온다. 그들에게 이곳은 ‘레트로’ 감성 충만한 힙스런 풍경일 것이다. 하지만 우리는 기억한다. 2015년 겨울, 이곳에 살았던 사람들에게 이 골목은 피난처이자 감옥이고, 희망이자 절망이었음을. 기차 소리에 묻혀 하지 못했던 말들이 담벼락에 스며들어 이끼처럼 자라났음을. 굉음 속에서도 서로의 기침 소리를 들어주던 따뜻한 귀가 있었음을.

<잼이路> Vol.2는 철거를 앞둔 공간이 내뱉는 마지막 숨결을 받아 적는 일이었다. 그런데 10년이 지나 돌아보니, 그것은 ‘마지막’이 아니라 ‘변곡점’이었다. 우리가 수집한 문장들은 사라진 것들에 대한 애도가 아니라, 살아남은 것들에 대한 증언이 되었다. 이 흑백의 기록을 펼치자 다시 그날의 기차 소리가 들려오는 듯하다.

“사소한 관찰은 낱말이 되고, 소소한 탐닉으로 이야기는 완성된다.”

[프로젝트 전체 보기] 도시의 문장을 수집하다, 독립잡지 <잼이路>

※ 이 글은 2014~2015년 도시의 골목을 기록했던 독립잡지 <잼이路>의 여정을 2026년의 시선으로 소환하여 재구성한 것이다.

[Collaboration] 공간과 브랜드의 서사를 설계합니다.

단순한 홍보가 아닌, 브랜드가 지닌 ‘대체 불가능한 이야기’를 기획합니다.

도시의 골목을 아카이빙하던 에디터의 시선으로, 브랜드 헤리티지(Heritage)를 단단한 텍스트로 구축해 드립니다.

- Urban & Space Archiving: 공간이 가진 역사성과 맥락을 인문학적 시선으로 해석하여 브랜드 스토리로 치환합니다.

- Micro-History Storytelling: 거창한 역사가 아닌, 소비자가 공감할 수 있는 미시적이고 감성적인 서사를 설계합니다.

- Editorial Leadership: 기획부터 취재, 제작까지. 하나의 완결된 콘텐츠 시리즈를 총괄하는 에디토리얼 솔루션을 제공합니다.

“모든 브랜드엔 말하지 않은 문장이 있습니다. 그 문장을 찾아드립니다.”

Life Architect, EOM YONG SUN

삶의 밀도를 짓고, 시간의 결을 수집합니다.

Leave a Reply