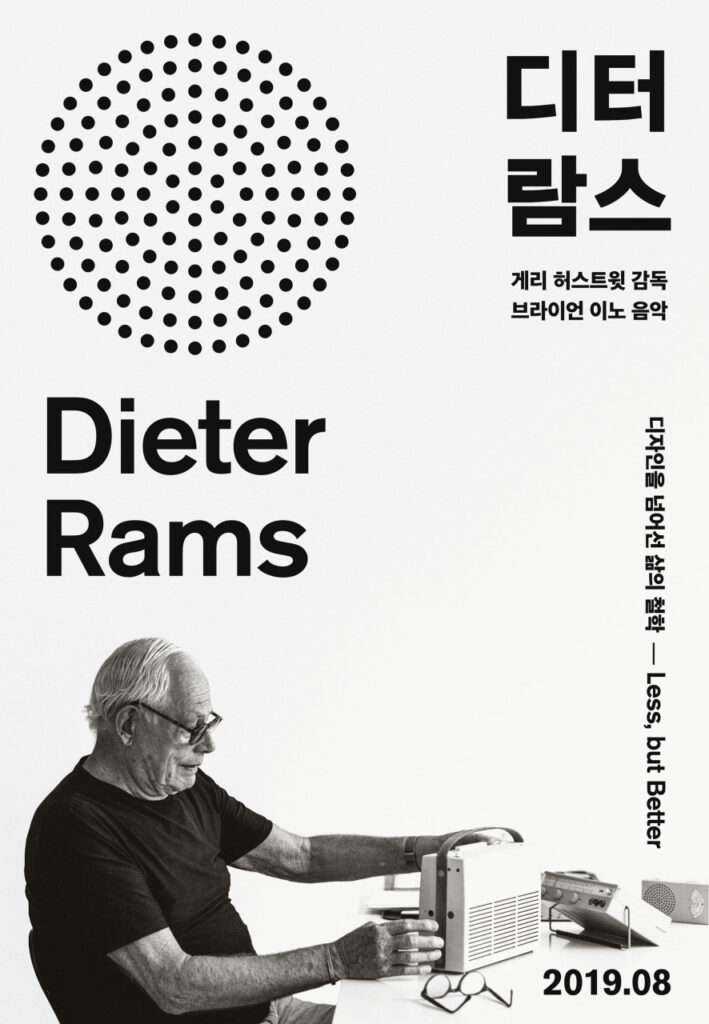

형태가 침묵할 때 비로소 말하기 시작하는 것들에 관하여

Dieter Rams, 2019

감독 : 게리 허스트윗(Gary Hustwit)

주연 : 디터 람스(Dieter Rams)

2007년, 헬베티카(Helvetica)를 시작으로 오브젝티파이드(Objectified, 2009)와 어버나이즈드(Urbanized, 2011)로 이어지는 디자인 3부작을 완성한 게리 허스트윗(Gary Hustwit) 감독의 2019년 작. <디터 람스(Dieter Rams)>는 20세기 산업디자인 분야에서 독보적인 업적을 남긴 디터 람스에 대해 조명한다. 2차 대전이 한창이던 독일에서 태어나 누구도 따라갈 수 없는 디자이너가 되기까지, 여전히 유효한 그만의 디자인 철학을 살펴 볼 수 있다.

사물의 숙명, 절대적 기준에 대하여

오랜 시간 물건을 소비하며 사물의 숙명에 대해 고민해왔다. 어떤 물건은 쓰이고 버려진다. 어떤 물건은 쓰이며 늙어간다. 전자는 유행의 파도에 실려 왔다가 쓸려 나가고, 후자는 시간의 침식을 견디며 오히려 깊어진다. 그 갈림길의 시작은 어디일까? 재료의 차이, 제작자의 의도, 혹은 사용자의 태도에서 기인하기도 한다. 나는 오랫동안 후자의 물건들에 이끌려왔다. 그것들은 말이 없었다. 그러나 그 침묵 속에 완강한 질서가 있었다. 손에 쥐었을 때 비로소 느껴지는, 형태와 기능 사이의 팽팽한 균형. 나는 그것을 ‘조형적 정직함’이라 부르기로 했다.

게리 허스트윗(Gary Hustwit)의 다큐멘터리 <디터 람스(2019)>는 단순한 시각적 기록이 아니다. 그것은 오래도록 품어온 직관에 명료한 언어를 붙여준 나침반이자, 공간을 큐레이션하고 브랜드를 설계할 때 마주해야 할 ‘절대적 기준점’에 대한 응답이었다. 디터 람스(Dieter Rams)는 물건에 윤리를 부여한 사람이다. 형태가 기능을 배반하지 않고, 재료가 스스로를 위장하지 않으며, 디자인이 소비자의 욕망을 자극하기보다 필요를 충족시키는 것. 그의 작업은 그 자체로 미학적 선언인 동시에 윤리적 태도였다.

물성의 언어

좋은 디자인은 가능한 한 작은 디자인이다.

“Good design is as little design as possible”

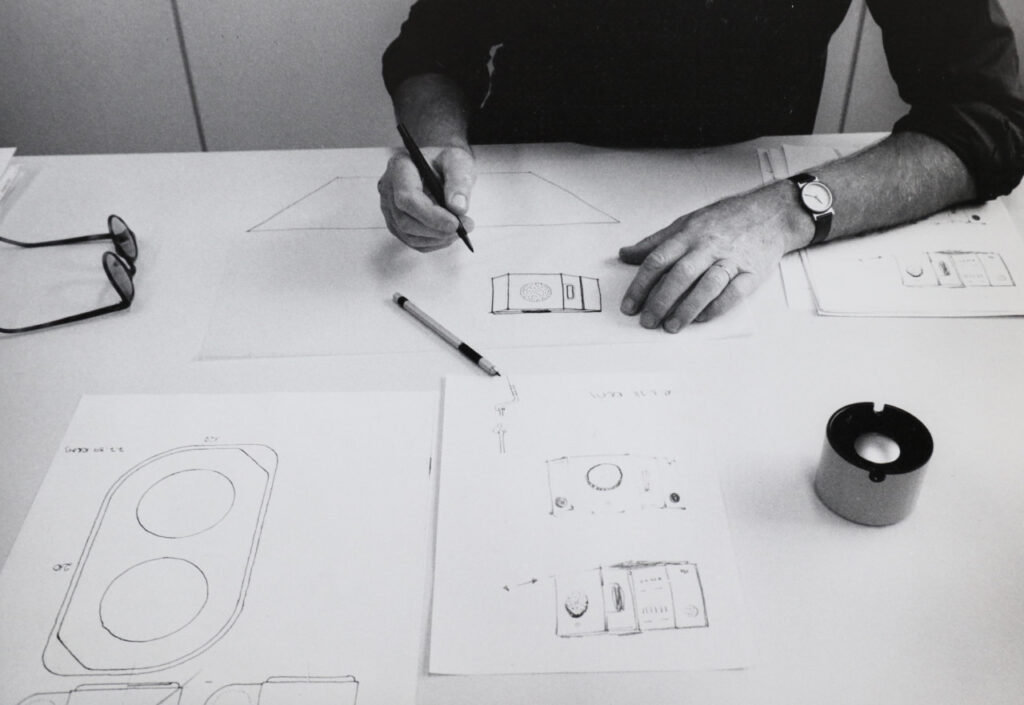

다큐멘터리 화면이 디터 람스의 손을 오래 비춘다. 플라스틱 표면을 쓰다듬는 손, 금속 모서리를 확인하는 손, 나무결을 따라 미끄러지는 손. 그것은 재료를 다루는 모습이라기보다 ‘듣는’ 행위에 가까웠다. 물성(物性)이란 재료가 지닌 고유한 언어다. 차갑게 말하는 재료가 있고, 온기를 머금은 말투가 있다. 빛을 흡수하는 것, 반사하는 것. 람스는 그 언어들을 존중했다.

1958년에 디자인된 트랜지스터 라디오 T3의 모서리는 둥글다. 손에 쥐었을 때의 촉감, 주머니에 넣었을 때의 마찰, 떨어뜨렸을 때의 충격 흡수를 고려한 설계는 단순한 장식을 넘어선다. 이유가 명확한 곡선이다. 주파수 조절 다이얼의 원형은 또 어떤가. 손가락의 회전 운동과 정확히 일치하는 디자인은 형태가 기능을 따르기보다 기능이 형태에 용해된 것이다. 이것이 바로 디터 람스의 ‘정직한 디자인’의 실체다.

그의 정직함의 정점은 SK-4 레코드 플레이어의 투명한 아크릴 덮개에서 완성된다. 모터와 톤암, 회전판과 배선이 훤히 들여다보이는 내부 구조는 ‘숨길 것이 없는 디자인만이 스스로를 노출할 수 있다.’는 철학을 전제로 한다. 이는 단순한 시각적 선택이 아니라 존재론적 선언이다.

비율의 수학, 배열의 시학

버튼의 간격, 스피커 타공의 패턴, 다이얼과 스위치의 배열 등등. 브라운(Braun)의 제품에서 표면 아래 숨겨진 수학적 질서를 읽는다. 그것은 단순히 황금비로 설명되지 않는다. 각 요소는 인간의 손가락 크기, 눈의 동선, 조작의 순서를 고려하여 배치되었다. 기능적 필연이 시각적 균형과 일치하는 지점에서 ‘비율의 수학’은 비로소 ‘배열의 시학’이 된다.

칸트는 <<판단력 비판>>에서 아름다움을 ‘목적 없는 합목적성’이라 정의했다. 어떤 실용적 목적을 위해 만들어진 것이 아니면서도 마치 어떤 목적을 위해 완벽하게 설계된 것처럼 보이는 것이란 의미다. 그러나 디터 람스는 이 이론을 과감히 비튼다. 그의 제품들은 명확한 목적을 위해 만들어졌다. 소리를 재생하기 위한 라디오, 연산 수행을 목적으로 하는 계산기. 면도기는 수염을 깎기 위해 존재한다. 그러나 그 목적에 철저히 복무할 때 역설이 발생한다. 우리는 비로소 기능을 의식하지 않게 된다. 기능이 형태 속에 완전히 녹아들 때, 라디오는 소리 그 자체가 되어 공간을 흐른다. ‘철저히 기능적인 것이 심미적인 것’이라는 디터 람스의 역설이다.

침묵의 웅변

디터 람스가 자신의 집 거실에 앉아 있다. 비초에 선반이 벽면을 채우고, 그 위에 책과 오브제들이 정갈하게 놓여 있다. 그는 말없이 그것들을 바라본다. 카메라도 조용히 그 시선을 따라간다. 그 정적 속에는 완전한 질서가 주는 평온이 있다. 모든 것이 제자리에 있다는 감각. 더할 것도 뺄 것도 없다는 확신이 존재했다.

하이데거는 예술작품이 ‘세계를 열어 보인다’고 했다. 단순히 아름다운 대상이 아니라, 우리가 세계를 이해하는 방식 자체를 변화시킨다는 의미다. 디터 람스의 디자인에서도 비슷한 결이 나타난다. 브라운의 라디오를 보며 ‘좋은 디자인이란 무엇인가’라는 질문을 제기한다. 물건은 어떻게 존재해야 하는가. 형태는 어디서 와야 하는가. 아름다움은 무엇을 위해 봉사해야 하는가. 사유는 꼬리에 꼬리를 문다. 람스는 이 질문들에 제품으로 답한다. 조용하고 명료하다.

질서를 향한 의지

1960년대에 디자인된 비초에(Vitsœ)의 606 유니버설 선반 시스템이 2025년 현재까지 단 한 번의 변경 없이 생산되고 있다는 사실은 경이롭다. “유행을 따르지 않는 것이 유행에 휩쓸리지 않는 비결”이라는 그의 말은 시간에 대한 나의 태도를 대변한다. 지금 당장의 유행에 반응하지 않고 10년, 20년 후에도 여전히 유효할 형태를 추구하는 것, 본질만 남긴 채 시간과 함께 늙어갈 자격을 얻는 것. 이것이 내가 사물의 숙명에 대해 얻은 답이다.

나는 화려한 덧칠보다 집요한 뺄셈을 지향한다. 글을 쓸 때 불필요한 수식어를 덜어내고 단락의 중복을 제거하듯, 공간을 구성할 때도 무엇을 놓을지가 아니라 무엇을 놓지 않을지를 고민한다. 비어 있는 공간은 부재가 아니라 가능성이며, 여백은 침묵이 아니라 호흡이기 때문이다.

<디터 람스>를 통해 나는 ‘사물의 숙명’에 관한 나의 오랜 화두에 깊이 있는 시선 하나를 더한다. 본질에 대한 집착이 낳은 그 단단하고 투명한 질서, 그것이 내가 만드는 모든 문장과 공간이 지향해야 할 유일한 태도이다.

※ 이 글은 2023년 다큐멘터리 <디터 람스> 관람 후 작성된 단상을, 2025년의 시선으로 재구성한 것입니다.

[Invitation] 유행은 지나가지만, 본질 남습니다.

단순한 사물의 소비가 아닌, 삶의 결(Texture)을 만드는 취향의 큐레이션을 지향합니다.

시간이 빚어낸 빈티지의 낡음과 디자이너의 철학이 담긴 오브제를 통해, 당신의 공간이 단순한 ‘장소’를 넘어

고유한 안목이 머무는 ‘세계’가 되도록 안내합니다.

- For Esthetes: 새것의 반짝임보다, 손때 묻은 시간의 깊이와 [고유한 미학]을 사랑하는 심미안.

- For Curators: 공간을 채우는 것은 주인의 [태도와 안목]임을 믿는 공간 기획자.

- For Dwellers: 나를 가장 나답게 만드는 [단순함과 본질]의 안식처를 짓고 싶은 분.

취향은 그 사람의 내면을 비추는 가장 정직한 거울입니다.

이 기록들이 당신의 방 한구석을 채울 작은 영감이 되기를 바랍니다.

건축가의 서재는 언제나 열려 있습니다.

Life Architect, EOM YONG SUN

삶의 밀도를 짓고, 시간의 결을 수집합니다.

Leave a Reply